中華新聞網 WWW.CHINANEWS.ORG

[小科普:随我看地球 – 三十二] 寒武纪之谜:为何生命在5.4亿前突然爆发?

中华新闻网 2025-05-20 13:24

中华新闻社多伦多电(记者 马淼) 在46亿年的地球历史上曾经发生过一次最诡异、最神秘、最令人困惑的生命大事件,史称“寒武纪生命大爆炸, 也称大爆发(Cambrian Explosion)”。早在约5.41亿至5.18亿年前的寒武纪早期,地球生命从一个相对“生命荒漠”时代一瞬间(仅2000万年里)突然进入了一个生物多样化的繁盛时期。在当时的海洋里生物门类竟高达35个之多,他们俦亚而居,共同构建了一个复杂的生态系统。可喜的是其中许多门类延续至今,还成了现代门类的祖先。在寒武纪之前的数十亿年中,地球生命以单细胞微生物和少量简单多细胞生物(如埃迪卡拉生物群 - Ediacara Biota)为主,它们的形态单一、缺乏复杂器官。这个时期也被称为前寒武纪的“生命荒漠"时期。

寒武纪突然爆炸的动物门类有:1, 节肢动物门(Arthropoda), 三叶虫、奇虾(Anomalocaris)等; 2, 脊索动物门(Chordata), 主要代表有海口鱼(Haikouichthys)、昆明鱼(Myllokunmingia)、云南虫(Yunnanozoon),皮卡虫(Pikaia)等早期原始脊索动物,被认为是脊椎动物的祖先; 3, 腕足动物门(Brachiopoda), 如长眉虫(Longtancunella),舌形贝等; 4, 软体动物门(Mollusca), 如,海拉尔虫和腹足类;5,环节动物门(Annelida), 如蠕虫状生物;6,棘皮动物门(Echinodermata), 主要代表有:海座星(Helicoplacus)、海星、海胆; 7, 叶足动物门(Lobopodia); 8, 古杯动物门(Archaeocyatha,已灭绝); 9, 栉水母动物门(Ctenophora); 10, 毛颚动物门(Chaetognatha); 11, 多孔动物门(Porifera,海绵动物)等等。

迄今为止,全世界已经发现的大爆炸型生物群共有9处,全部限于早寒武纪和中寒武纪。然而最著名的大爆炸地点有二个:一个是位于加拿大Yoho公园内的布尔吉斯山口(Burgess Pass),史称"布尔吉斯页岩(Burgess Shale)。这是美国古生物学家,时任史密森学会(Smithsonian Institution)秘书长查尔斯·沃尔科特(Charles D. Walcott)于1909年 发现的。布尔吉斯型生物群属于软躯体生物化石群,即在特殊的环境条件下,保存了大量未矿化的软躯体生物化石,包括许多奇特的无脊椎动物(如奇虾、欧巴宾海蝎等)。这一发现曾在全世界引起极大的震撼。

第二个地点就是我国的云南澄江市帽天山,史称"寒武纪澄江生物群"。这个生物群是1984年由南京地质古生物研究所的侯先光首先发现的,其年代比布尔吉斯生物群还要早1500万年,门类更齐全,且以保存完整的软体组织化石而闻名。“寒武纪大爆炸”之后,地球上生物的面貌完全改观,地球的历史从此进入显生宙。

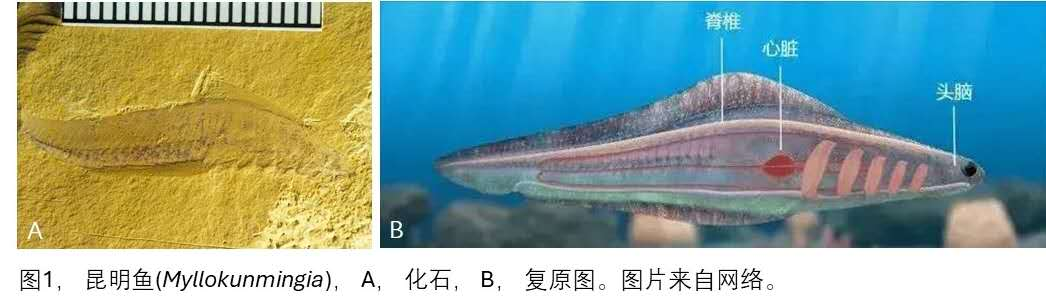

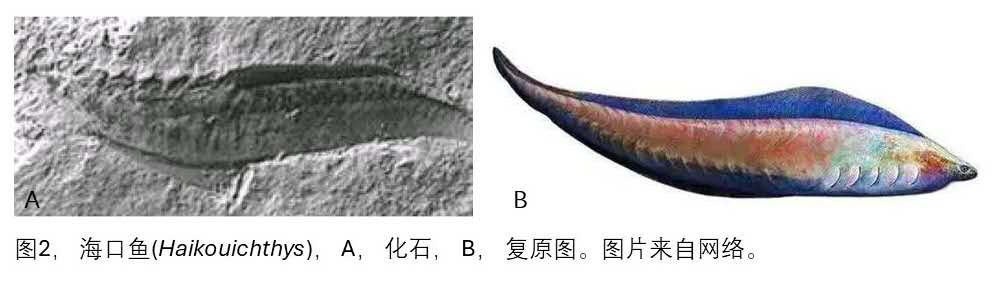

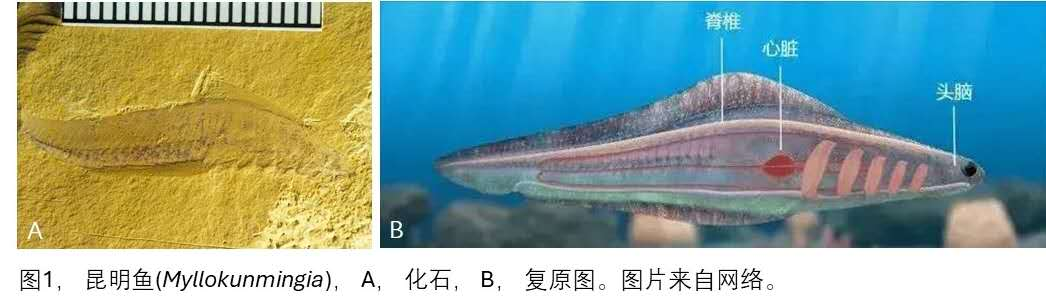

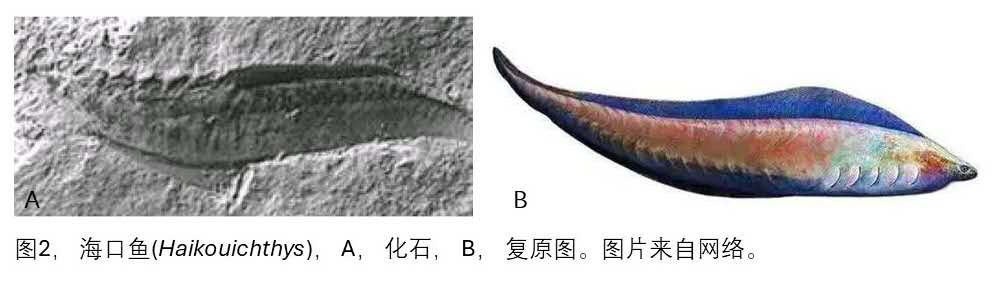

这里我想特别介绍一下发现于云南澄江生物群中的昆明鱼(Myllokunmingia)、海口鱼(Haikouichthys)和奇虾(Anomalocaris)。前二者都被称为"中华第一鱼"(图1、图2)。它们是迄今已知最古老的原始脊椎动物(或近脊椎动物)化石,分类学上归属于脊索动物门,可能是最早的脊椎动物祖先类型之一。昆明鱼体长约2-3厘米,身体呈流线型,具有原始的脊索、肌肉分节结构,以及可能的心脏和鳃弓。海口鱼的形态与昆明鱼类似,但可见更复杂的头部特征、脑部雏形和感官结构。昆明鱼和海口鱼的发现彰显了中国在古生物学领域的重要贡献。

奇虾是节肢动物门原螯肢动物中奇虾类的一属(图3)。奇虾是“寒武纪生命大爆发”时期的典型代表动物之一,其长可达两米多。奇虾的眼睛和乒乓球差不多大,嘴巴直径25厘米,像个大碗,前肢大而发达,还有扇尾和尾叉。奇虾别名为恐虾。奇虾现已在世界多个地方的寒武纪地层中发现。科学家在奇虾粪便化石中发现小型带壳动物的残体,说明它是寒武纪海洋中的食肉动物。奇虾曾经在早泥盆世的地层中被发现,所以推断其灭绝的时间不会早于4亿年前,作为当时海洋里没有天敌的物种,奇虾因何灭绝,依然是一个未解之谜。

就生物演化而言,寒武纪大爆炸对达尔文的物种演化论(即渐变论)带来重大挑战,因为大自然告诉我们生物物种是可以"瞬间"产生的,并非必须遵循"渐变"规律。现在我们知道地球每次发生灾难性事件以后,或多或少全新的生命会随之而生,如白垩纪流星撞击地球后,新的海洋物种就"因运"而生。中国古代智慧早就认识到大自然的变化规律,如像巜易经》中坤卦第六爻爻辞所说的那样:“龙战于野,其血玄黄",喻示世间万物若阴阳失调,会走向反面,经过强烈对抗后,必然会导致乾坤扭转和新秩序的重构。大自然又何况不是?!

寒武纪大爆炸概念源于20世纪初,所以生活在19世纪的达尔文并不知道还有大爆炸一说。然而,达尔文对寒武纪早期的“人丁兴旺"现象是有认知的,同时也意识到这对他的演化论是冲突的。因此,达尔文在其1859年的《物种起源》一书中把这个矛盾现象错误地解释为"地层记录不完整",而非实际进化过程中的突变。

寒武纪大爆炸的原因是多因素综合作用的结果,并非单一因素,其中最主要的是环境变化及生物自身的变化,包括以下主要因素:

1, 大气增氧:氧气的积累为多细胞生物的发展和起源提供了条件,促进了生物的多样性。大气增氧则可能是由地球磁场的大幅减弱导致的。这是因为当地球失去磁场的保护后,太阳风会直接扑向地表,吹走较轻的氢气,留下较重的氧气,致使地表氧气相对增加,引发生物呈级数成长。这在Tarduno等人最近(2024)对前寒武末的埃迪卡拉生物群的研究得到证实。

2,冈瓦纳超大陆的形成:冈瓦纳超大陆的形成导致了大量山脉的形成,这些山脉在风化过程中将营养物质带入海洋,比如铁、镁等,促进了生物的演化。

3, 雪球地球的结束:雪球地球是指地球曾经被冰层覆盖的时期,当冰层消融时,大量的营养物质被释放到海洋中,为生物提供了丰富的食物来源。

4, 海水盐度的变化:在埃迪卡拉纪末期,海水盐度从高浓度突然降低到正常值,这种变化可能促进了寒武纪大爆发。

5, 海水钙浓度增加:寒武纪海水中的钙浓度也随之增加,这为贝壳类生物的形成提供了物质基础,促进了生物多样性的发展。

6, 基因突变和进化:在寒武纪时期,许多新的基因和遗传机制出现,为生物的快速进化和多样化提供了物质基础,这些机制促进了新门类的产生。

7, 有性生殖的出现:有性生殖提供了遗传变异性,增加了生物的多样性,从而推动了寒武纪大爆发。

8,掠食者和猎物之间的竞争:寒武纪期间,掠食者和猎物之间产生了激烈的竞争,这也推动了生物向更复杂、更有适应性的方向进化。

9,浮游动物的进化:浮游动物作为食物链的基础,在寒武纪大爆发期间也发生了很大的进化,这为其他生物的繁荣提供了基础。

10,眼睛的进化:眼睛的进化为生物提供了更广阔的视野和猎食能力,促进了生物的多样化发展。

11,生态位空缺:埃迪卡拉纪末期大灭绝事件之后,许多生态位被空出来,为寒武纪生物的辐射适应和繁荣提供了机会。

寒武纪大爆炸的真正原因迄今为止尚无定论,它既可能源于多重大自然因素的巧合叠加,也可能隐藏着不为人知的深层机制。这一现象再次昭示,生命演化的神奇力量突破人类认知边界,在地球46亿年的宏篇长卷里,仍有众多未解密码埋藏于时光褶皱之中。

© All Right Reserved

寒武纪突然爆炸的动物门类有:1, 节肢动物门(Arthropoda), 三叶虫、奇虾(Anomalocaris)等; 2, 脊索动物门(Chordata), 主要代表有海口鱼(Haikouichthys)、昆明鱼(Myllokunmingia)、云南虫(Yunnanozoon),皮卡虫(Pikaia)等早期原始脊索动物,被认为是脊椎动物的祖先; 3, 腕足动物门(Brachiopoda), 如长眉虫(Longtancunella),舌形贝等; 4, 软体动物门(Mollusca), 如,海拉尔虫和腹足类;5,环节动物门(Annelida), 如蠕虫状生物;6,棘皮动物门(Echinodermata), 主要代表有:海座星(Helicoplacus)、海星、海胆; 7, 叶足动物门(Lobopodia); 8, 古杯动物门(Archaeocyatha,已灭绝); 9, 栉水母动物门(Ctenophora); 10, 毛颚动物门(Chaetognatha); 11, 多孔动物门(Porifera,海绵动物)等等。

迄今为止,全世界已经发现的大爆炸型生物群共有9处,全部限于早寒武纪和中寒武纪。然而最著名的大爆炸地点有二个:一个是位于加拿大Yoho公园内的布尔吉斯山口(Burgess Pass),史称"布尔吉斯页岩(Burgess Shale)。这是美国古生物学家,时任史密森学会(Smithsonian Institution)秘书长查尔斯·沃尔科特(Charles D. Walcott)于1909年 发现的。布尔吉斯型生物群属于软躯体生物化石群,即在特殊的环境条件下,保存了大量未矿化的软躯体生物化石,包括许多奇特的无脊椎动物(如奇虾、欧巴宾海蝎等)。这一发现曾在全世界引起极大的震撼。

第二个地点就是我国的云南澄江市帽天山,史称"寒武纪澄江生物群"。这个生物群是1984年由南京地质古生物研究所的侯先光首先发现的,其年代比布尔吉斯生物群还要早1500万年,门类更齐全,且以保存完整的软体组织化石而闻名。“寒武纪大爆炸”之后,地球上生物的面貌完全改观,地球的历史从此进入显生宙。

这里我想特别介绍一下发现于云南澄江生物群中的昆明鱼(Myllokunmingia)、海口鱼(Haikouichthys)和奇虾(Anomalocaris)。前二者都被称为"中华第一鱼"(图1、图2)。它们是迄今已知最古老的原始脊椎动物(或近脊椎动物)化石,分类学上归属于脊索动物门,可能是最早的脊椎动物祖先类型之一。昆明鱼体长约2-3厘米,身体呈流线型,具有原始的脊索、肌肉分节结构,以及可能的心脏和鳃弓。海口鱼的形态与昆明鱼类似,但可见更复杂的头部特征、脑部雏形和感官结构。昆明鱼和海口鱼的发现彰显了中国在古生物学领域的重要贡献。

奇虾是节肢动物门原螯肢动物中奇虾类的一属(图3)。奇虾是“寒武纪生命大爆发”时期的典型代表动物之一,其长可达两米多。奇虾的眼睛和乒乓球差不多大,嘴巴直径25厘米,像个大碗,前肢大而发达,还有扇尾和尾叉。奇虾别名为恐虾。奇虾现已在世界多个地方的寒武纪地层中发现。科学家在奇虾粪便化石中发现小型带壳动物的残体,说明它是寒武纪海洋中的食肉动物。奇虾曾经在早泥盆世的地层中被发现,所以推断其灭绝的时间不会早于4亿年前,作为当时海洋里没有天敌的物种,奇虾因何灭绝,依然是一个未解之谜。

就生物演化而言,寒武纪大爆炸对达尔文的物种演化论(即渐变论)带来重大挑战,因为大自然告诉我们生物物种是可以"瞬间"产生的,并非必须遵循"渐变"规律。现在我们知道地球每次发生灾难性事件以后,或多或少全新的生命会随之而生,如白垩纪流星撞击地球后,新的海洋物种就"因运"而生。中国古代智慧早就认识到大自然的变化规律,如像巜易经》中坤卦第六爻爻辞所说的那样:“龙战于野,其血玄黄",喻示世间万物若阴阳失调,会走向反面,经过强烈对抗后,必然会导致乾坤扭转和新秩序的重构。大自然又何况不是?!

寒武纪大爆炸概念源于20世纪初,所以生活在19世纪的达尔文并不知道还有大爆炸一说。然而,达尔文对寒武纪早期的“人丁兴旺"现象是有认知的,同时也意识到这对他的演化论是冲突的。因此,达尔文在其1859年的《物种起源》一书中把这个矛盾现象错误地解释为"地层记录不完整",而非实际进化过程中的突变。

寒武纪大爆炸的原因是多因素综合作用的结果,并非单一因素,其中最主要的是环境变化及生物自身的变化,包括以下主要因素:

1, 大气增氧:氧气的积累为多细胞生物的发展和起源提供了条件,促进了生物的多样性。大气增氧则可能是由地球磁场的大幅减弱导致的。这是因为当地球失去磁场的保护后,太阳风会直接扑向地表,吹走较轻的氢气,留下较重的氧气,致使地表氧气相对增加,引发生物呈级数成长。这在Tarduno等人最近(2024)对前寒武末的埃迪卡拉生物群的研究得到证实。

2,冈瓦纳超大陆的形成:冈瓦纳超大陆的形成导致了大量山脉的形成,这些山脉在风化过程中将营养物质带入海洋,比如铁、镁等,促进了生物的演化。

3, 雪球地球的结束:雪球地球是指地球曾经被冰层覆盖的时期,当冰层消融时,大量的营养物质被释放到海洋中,为生物提供了丰富的食物来源。

4, 海水盐度的变化:在埃迪卡拉纪末期,海水盐度从高浓度突然降低到正常值,这种变化可能促进了寒武纪大爆发。

5, 海水钙浓度增加:寒武纪海水中的钙浓度也随之增加,这为贝壳类生物的形成提供了物质基础,促进了生物多样性的发展。

6, 基因突变和进化:在寒武纪时期,许多新的基因和遗传机制出现,为生物的快速进化和多样化提供了物质基础,这些机制促进了新门类的产生。

7, 有性生殖的出现:有性生殖提供了遗传变异性,增加了生物的多样性,从而推动了寒武纪大爆发。

8,掠食者和猎物之间的竞争:寒武纪期间,掠食者和猎物之间产生了激烈的竞争,这也推动了生物向更复杂、更有适应性的方向进化。

9,浮游动物的进化:浮游动物作为食物链的基础,在寒武纪大爆发期间也发生了很大的进化,这为其他生物的繁荣提供了基础。

10,眼睛的进化:眼睛的进化为生物提供了更广阔的视野和猎食能力,促进了生物的多样化发展。

11,生态位空缺:埃迪卡拉纪末期大灭绝事件之后,许多生态位被空出来,为寒武纪生物的辐射适应和繁荣提供了机会。

寒武纪大爆炸的真正原因迄今为止尚无定论,它既可能源于多重大自然因素的巧合叠加,也可能隐藏着不为人知的深层机制。这一现象再次昭示,生命演化的神奇力量突破人类认知边界,在地球46亿年的宏篇长卷里,仍有众多未解密码埋藏于时光褶皱之中。

© All Right Reserved

作者简介:章纪君博士,1982年12月赴美国纽约哥伦比亚大学拉蒙特地质研究所(Lamont-Doherty Geological Observatory)研究海洋浮游有孔虫;1984年赴美国田纳西州Vanderbilt 大学学习海洋钙质超微浮游生物; 自1987年至2013年在美国自然历史博物馆微体古生物出版社和拉蒙特地质研究所从事特殊出版物编辑,海洋古生物及生物地层学和天外物质的研究。1991年进入加拿大哈里法克斯的达尔豪斯(Dalhousie)大学深造,1996年取得博士学位。在学期间获奖情况:1996-1999年:美国弗罗里达大学美国国家科学基金会 (NSF) 的博士后资助。1993-1996年连续四年获达尔豪斯大学研究生 Izaak Walton Killam 纪念奖学金。1994年获美国地质学会 (GSA) 学生研究奖。1993年获美国全球一年一度一人的Cushman 基金会学生奖。1991-1993年连续二次获达尔豪斯大学研究生奖学金。1991-1996仼达尔豪斯大学助教。

1997年在法国Anger大学地质系做访问教授。2000年后在利比亚-美国合营公司-”绿州石油公司”任实验室主任,从事古生物,地层和古盆地重建工作, 同时担任石油公司的地质,古生物学的教育培训工作。

出版物二部书,中文版一部由”海洋出版社”出版, 合著1988, 438pp; 另一部英文版由Springer-Verlag 出版社出版, 合著, 1985, 370pp. 1985-1986期间曾参与中国的“辞海”汇编。

在”海洋出版社”1988年专著一书中,命名了16个第四纪底栖有孔虫新物种. 另外在美国 ”Micropaleontology”1995年一文中,命名了一个渐新世(Oligocene)的浮游有孔虫一个新属(Protentelloides) 和二个新种(Protentelloides primitiva 和Protentelloides dalhousiei).

出版文章20余篇,发表于各种科学杂志上, 如Palaios,Deep Sea Research, Marine Micropaleontology, Micropaleontology, Paleoceanography, Geology, Oceanography Acta Sinica等.为绿洲石油公司撰写内部专业报告20余篇.

上一篇:[小科普:随我看地球 – 三十] 海洋中的纳米巨人 - 钙质超微浮游生物

下一篇:青铜器上的神圣叙事——纹饰铭文里的祭祀密码

评论排行

- · 15个不可不知的文学典故 (2019-05-19)

- · 沁园春.建国七十周年抒怀——樊 (2019-09-23)

- · [小科普:随我看地球 – 三十二 (2025-05-20)

- · [小科普:随我看地球 - XXVII]重磅 (2025-03-15)

- · [小科普:随我看地球-II] - 从地 (2022-01-25)

- · 赞新征程“三牛”精神 一樊正 (2021-02-13)

- · 文创设计助力红色文化传承 (2021-11-07)

- · 堆列三星,古蜀之眼!三星堆博 (2022-03-29)

- · 国学经典传承中国行走进天津 (2019-09-29)

- · 在野丨孙宏波油画作品赏析 (2019-08-19)

- · 吕永兴:中华新“吕学”学科知 (2023-03-26)

- · [小科普:随我看地球-VI(下集) (2022-02-18)